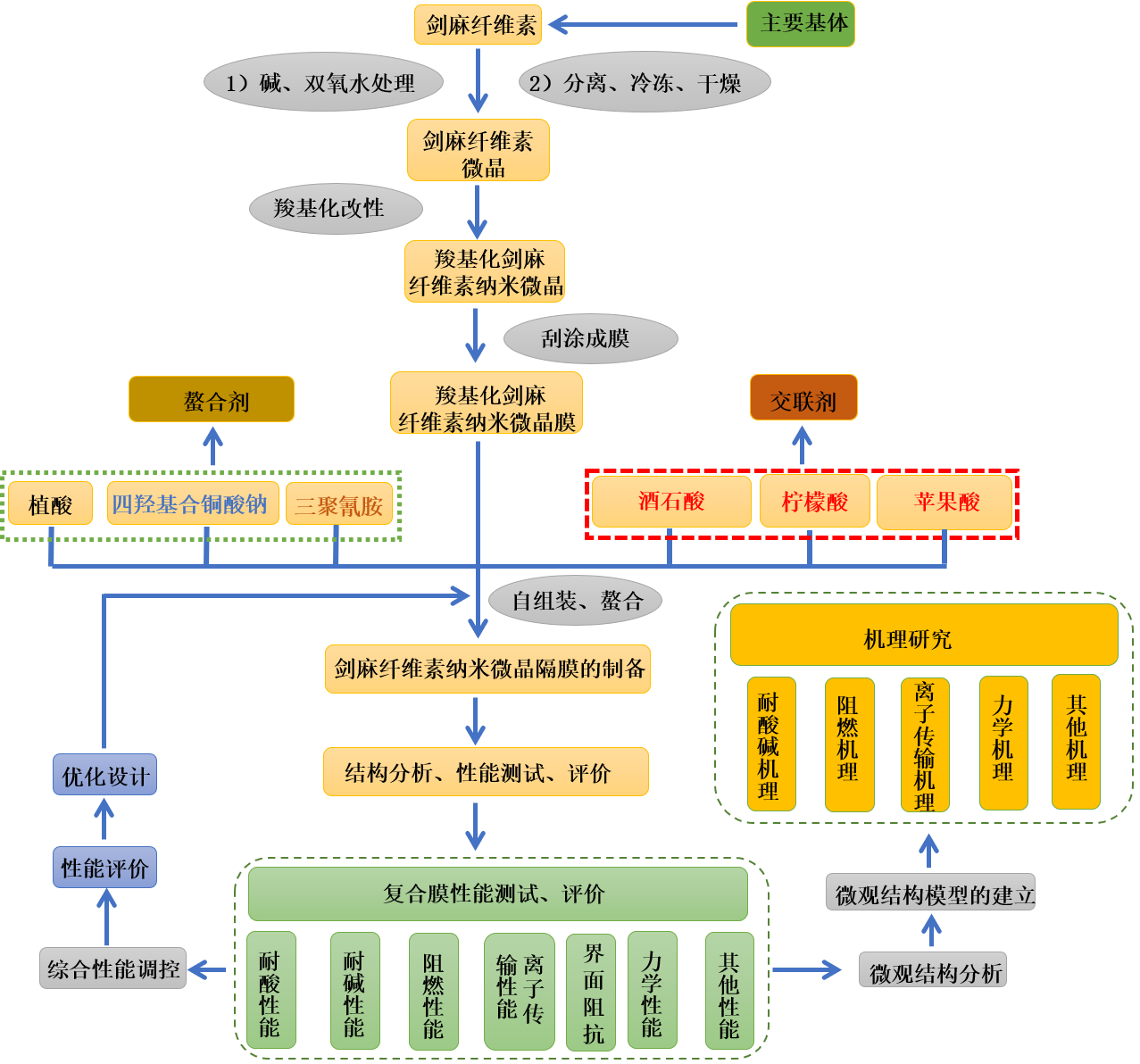

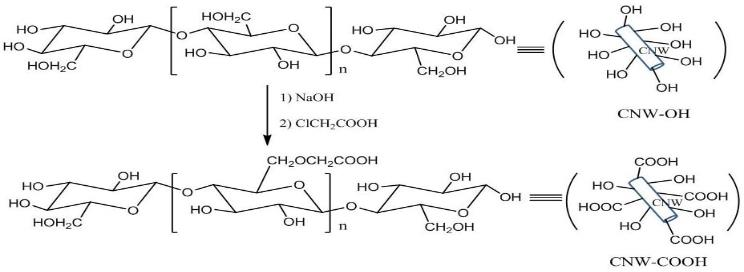

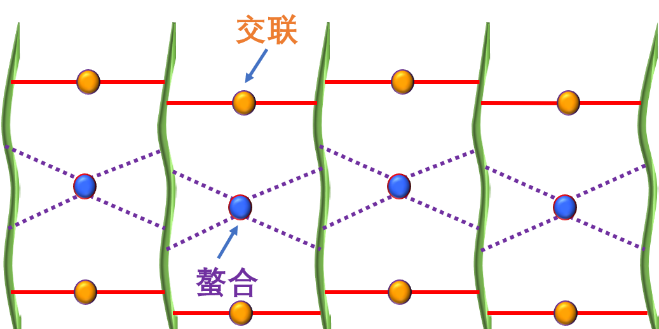

目前锂离子电池中使用的隔膜主要是聚烯烃类,包括单层的聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)以及复合的 PP/PE/PP 隔膜等[4-6]。但聚烯烃隔膜存在表面疏水性、热稳定性差和易燃的弊端,严重影响锂离子电池的安全和性能[3, 7]。另外从发展趋势来看,传统聚烯烃隔膜,来源于石油基原料,不可再生、不可降解、不符合环境友好与持续发展的大趋势[8]。因此,越来越多新的材料被尝试用于锂离子电池隔膜[9]。生物质原料,特别是纤维素原料,储量丰富、可再生、可降解、容易获得和价格合适,是代替石油基原料的最佳选择[10]。纤维素是世界上存量最大的天然生物质原料,全世界每年的产量在 1010-1011吨,除主要来源于木材外,也来源于其它植物如棉、麻、海洋藻类和菌类[10]。纤维素不仅提取加工过程简单成熟,更重要的,纤维素材料有良好的物化性能、生物相容性、无毒性、轻质性、可循环性、环境友好等,特别是优良的表面亲液性和热稳定性,使其受到众多关注,是代替传统聚烯烃隔膜的最佳候选[11]。例如,Sheng等采用简单的乙醇浸泡工艺制备超轻和超薄纤维素纳米纤维膜。所获得的隔膜的重量和厚度仅为传统聚烯烃膜的一半[1];Wu 等人提出了一种Cu2+交联壳聚糖(壳聚糖-铜)材料作为稳定和高性能的离子交换膜[12];Zhang等使用北方漂白软木牛皮纸(NBSK)纤维,聚磺酰胺(PSA)纤维和纳米纤维素(NFC)通过湿法制备用于锂离子电池的耐热复合膜[13]。

然而,目前所报道的大多数纤维素隔膜耐酸/碱性差、强度低或易燃[2];大多数研究仅使用棉浆纤维作为原料,原料单一且纤维强度低[14];纳米纤维素仅作为增强或辅助材料改善聚烯烃类隔膜[15]。因此,提出一种简单有效的方法来制备兼具轻薄、耐酸/碱、高阻燃、优异耐久和高强度的纤维素隔膜,对促进纤维素材料在锂离子电池隔膜中的应用,以及能源行业和环保事业的发展都具有重要意义。

参考文献:

[1] Sheng, J., et al., Ultra-light cellulose nanofibril membrane for lithium-ion batteries. Journal of Membrane Science, 2020, 595, e117550.

[2] Chen, Y., et al., Electrospun cellulose polymer nanofiber membrane with flame resistance properties for lithium-ion batteries. Carbohydr Polym, 2020, 234, e115907.

[3] Zhang, T.-W., et al., Recent advances on biopolymer fiber based membranes for lithium-ion battery separators. Composites Communications, 2019, 14, 7-14.

[4] Dong, T., et al., Membranes Made from Electrospun Polyacrylonitrile Nonwoven Fibers with Uniform Diameter for Lithium-Ion Battery Separators. Fibers and Polymers, 2020, 21, 2204-2214.

[5] Zhu, T.M., et al., Low-Cost and Heat-Resistant Poly(catechol/polyamine)-Silica Composite Membrane for High-Performance Lithium-Ion Batteries. Chemelectrochem, 2021, 8, 1369-1376.

[6] Wang, X., et al., Polyethylene porous microsphere coated coaxial fiber composite membrane for high safety lithium-ion battery. Journal of Applied Polymer Science, 2022, 139, e52184.

[7] Wang, Y., et al., Effect of fibrillated fiber morphology on properties of paper-based separators for lithium-ion battery applications. Journal of Power Sources, 2021, 482, e228899.

[8] Liu, Y.Z., et al., Fiber-supported alumina separator for achieving high rate of high-temperature lithium-ion batteries. Journal of Power Sources, 2020, 477, e228680.

[9] Zhao, Z., et al., Aluminum silicate fiber membrane: A cost-effective substitute for fiber glass separator in Li-O-2 battery. Materials Today Energy, 2020, 17, e100485.

[10] Tan, L., et al., Preparation and Properties of an Alginate-Based Fiber Separator for Lithium-Ion Batteries. ACS Appl Mater Interfaces, 2020, 12, 175-182.

[11] Kim, J.H., et al., Nanocellulose for Energy Storage Systems: Beyond the Limits of Synthetic Materials. Adv Mater, 2019, 31, e1804826.

[12] Wu, M., et al., A high-performance hydroxide exchange membrane enabled by Cu(2+)-crosslinked chitosan. Nat Nanotechnol, 2022, 17, 629-636.

[13] Zhang, H., et al., Nanofibrillated Cellulose (NFC) as a Pore Size Mediator in the Preparation of Thermally Resistant Separators for Lithium Ion Batteries. Acs Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6, 38-44.

[14] Zhang, T.W., et al., Recent advances on biopolymer fiber based membranes for lithium-ion battery separators. Composites Communications, 2019, 14, 7-14.

[15] Jiang, L.Q., et al., Modified polypropylene/cotton fiber composite nonwoven as lithium-ion battery separator. Materials Chemistry and Physics, 2018, 219, 368-375.