光催化剂的种类非常多。其中发展较早的是无机材料,包括氧化物、硫化物、氢氧化物、金属及其盐等。近十多年来,有机光催化材料的发展也非常迅速,包括碳化氮、碳材料、有机半导体分子及其聚合物等。整体而言,无论无机还是有机,单一物质常具有结晶性高、载流子迁移率高等优势,但也具有吸光范围不足、光生激子复合率较高、光腐蚀较严重等不足。因此,近年来研究人员们更多关注在杂化复合光催化材料的研究上,也获得了许多振奋人心的成果。杂化复合材料在能带结构优化、抑制激子复合、扩宽吸收光谱、提高吸光性等方面具有极其明显的优势,在提高载流子迁移率、提高稳定性等方面也具有很好的应用。然而,杂化体系中组分增加自然导致影响因素倍增,尤其是有机物和无机物的物理、化学性质差异极大,因此有机-无机杂化材料的性能可控调节尤其困难,这一直是该研究领域的瓶颈。

有机-无机杂化材料是光催化研究领域近年来的热点。大部分有机材料具有成本低、吸光系数高、柔性、比表面积大等优点,特别是有机分子结构可以随意裁剪,为结构优化提供了无限的可能性,因此性能调整空间极大;而大部分无机材料具有高强度、高结晶性、窄带隙及良好的电学和催化性能等优点。将两者结合得到有机-无机杂化材料可有效整合两者的优势,弥补各自的不足,尤其是引入有机分子后可以显著提高对光的吸收和调制能级结构,在拓宽吸光范围、提高激子分离传输、降低成本等方面具有天然优势。此外,两者协同作用还会产生新的性质,从而有望实现高性能光催化剂。[1] 例如利用对苯二酚作桥接分子将钯卟啉光敏剂接枝到CdS量子点表面,通过其作为电荷通道优化电荷转移,有效提高了纳米杂化材料的光催化降解效率[2];柠檬酸修饰的CeO2具有优秀的光催化降解草甘膦性能,但无论柠檬酸还是CeO2本身都没有可见光催化性能[3];β-Fe2O3与g-C3N4杂化可显著提高吸光性、激子分离和载流子传输,并扩宽吸光范围,最终得到优异的光催化降解污染物性能[4]。

通过有机-无机杂化,可以实现高吸光性和全光谱吸收、高载流子迁移率、抑制光生激子复合、合适的能带结构、高稳定性、高比表面积等高性能光催化剂的所有关键特征。如磁性可回收的S型异质结g-C3N4/NiFe2O4,可加快光生电子从NiFe2O4向g-C3N4的转移,而显著提高可见光催化降解四环素的效率[5];将植酸、三聚氰胺和多金属氧酸盐制成棒状有机-无机杂化材料PW12/CN,用于修饰Bi2WO6得到PW12/CN@Bi2WO6复合材料,由此增强了光吸收,促进了电荷转移,抑制了激子复合,实现良好的循环稳定性,并对盐酸四环素和Cr(VI)具有优异光催化活性[6];通过阳离子诱导自组装策略合成的有机-无机杂化材料,在可见光催化降解四环素中展现了优异效率和良好循环稳定性[7];石墨烯、碳纳米管等碳材料具有优异电荷传输性能,常被用于与多种无机材料制备纳米复合光催化材料,由此显著提高光生载流子的分离效率和传输性能,在可见光催化清除水中有毒金属离子、有机染料和抗生素均有重要应用[8, 9]。此外,有不少研究者利用天然有机物与无机物杂化制备新型的光催化材料。如用天然多酚单宁酸与Ru(III)离子配位,在BiVO4表面形成配合物壳,同时借该配位作用进行还原反应嵌入Pd纳米粒子而得到杂化材料,由此实现BiVO4、Ru-单宁酸配合物、纳米钯等组分之间的光协同作用增强可见光光催化活性[10]。

然而,有机-无机杂化材料仍有些关键问题没有解决。比如有机和无机组分之间的相互作用尚不完全清楚;有机物与无机物的组合与设计方式极为繁多复杂;其光催化性能还没有达到实际应用的标准等。[11] 因此,可控调节有机-无机杂化材料的性能尤其困难。

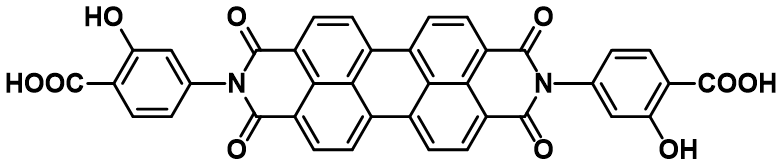

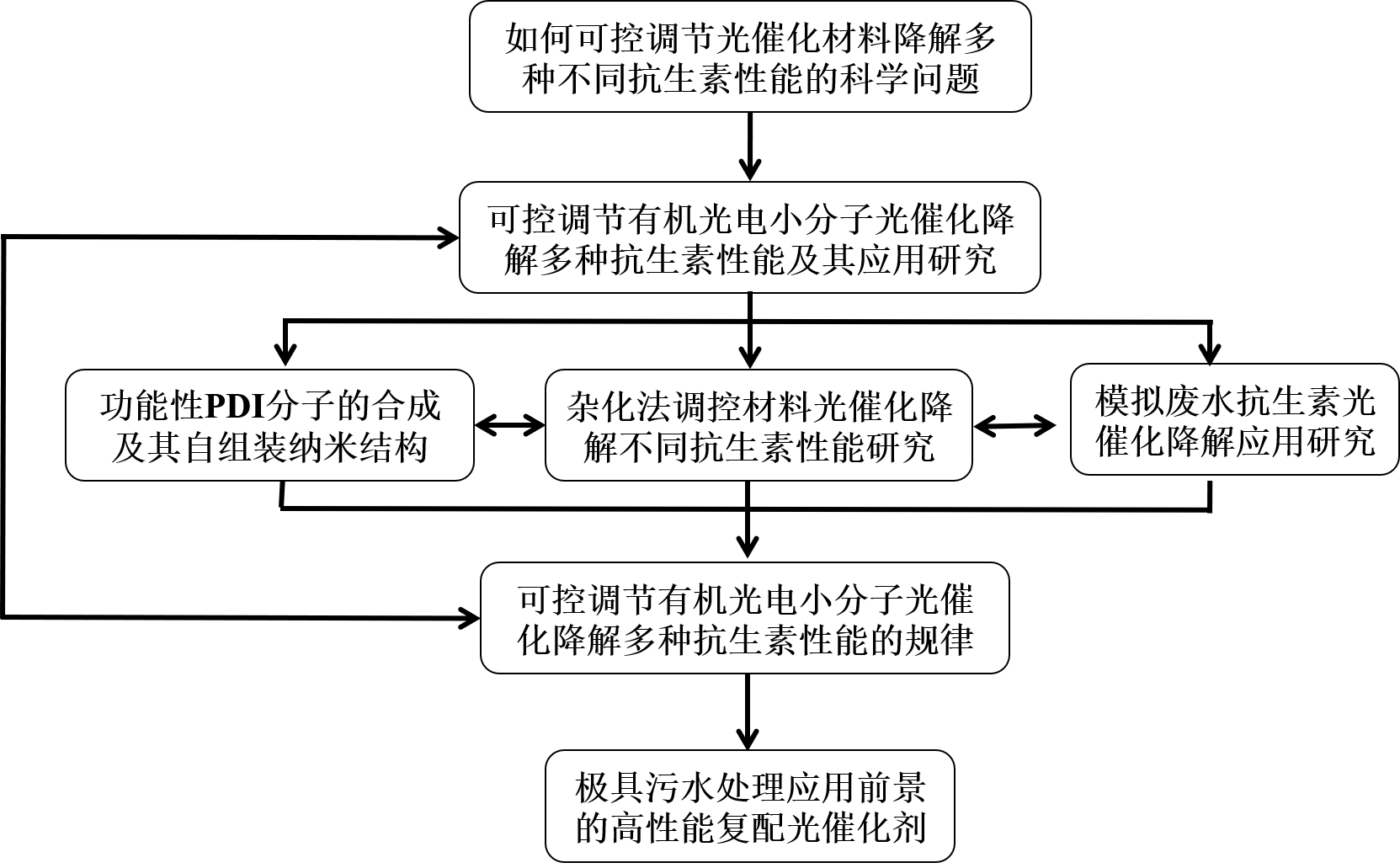

本项目就致力于研发新型高性能杂化光催化材料,从而整合有机小分子与无机材料的各自优势,实现可控调节有机光电小分子光催化降解多种抗生素性能的目标,并归纳其中规律,最终得到极具污水处理应用前景的光催化剂。

参考文献:

[1] H. Yang, K. Dai, J. Zhang, G. Dawson, Inorganic-organic hybrid photocatalysts: Syntheses, mechanisms, and applications, Chinese Journal of Catalysis, 43 (2022) 2111-2140.

[2] S.K. Sahoo, A.A. Das, D. Deka, B. Naik, N. Kumar Sahoo, Organic-inorganic hybrid hydroquinone bridged V-CdS/HAP/Pd-TCPP: A novel visible light active photocatalyst for phenol degradation, Journal of Molecular Liquids, 339 (2021) 116721.

[3] H. Wu, Q. Sun, J. Chen, G.-Y. Wang, D. Wang, X.-F. Zeng, J.-X. Wang, Citric acid-assisted ultrasmall CeO2 nanoparticles for efficient photocatalytic degradation of glyphosate, Chemical Engineering Journal, 425 (2021) 130640.

[4] K.C. Christoforidis, T. Montini, E. Bontempi, S. Zafeiratos, J.J.D. Jaén, P. Fornasiero, Synthesis and photocatalytic application of visible-light active β-Fe2O3/g-C3N4 hybrid nanocomposites, Applied Catalysis B: Environmental, 187 (2016) 171-180.

[5] C. Lu, J. Wang, D. Cao, F. Guo, X. Hao, D. Li, W. Shi, Synthesis of magnetically recyclable g-C3N4/NiFe2O4 S-scheme heterojunction photocatalyst with promoted visible-light-response photo-Fenton degradation of tetracycline, Materials Research Bulletin, 158 (2023) 112064.

[6] R. Yang, S. Zhong, L. Zhang, B. Liu, PW12/CN@Bi2WO6 composite photocatalyst prepared based on organic-inorganic hybrid system for removing pollutants in water, Separation and Purification Technology, 235 (2020) 116270.

[7] X. Qiao, C. Wang, Y. Niu, N-Benzyl HMTA induced self-assembly of organic-inorganic hybrid materials for efficient photocatalytic degradation of tetracycline, Journal of Hazardous Materials, 391 (2020) 122121.

[8] J. Ye, J. Liu, Z. Huang, S. Wu, X. Dai, L. Zhang, L. Cui, Effect of reduced graphene oxide doping on photocatalytic reduction of Cr(VI) and photocatalytic oxidation of tetracycline by ZnAlTi layered double oxides under visible light, Chemosphere, 227 (2019) 505-513.

[9] S. Chahal, L. Phor, A. Kumar, S. Kumar, S. Kumar, R. Kumar, P. Kumar, Enhanced photocatalytic degradation of organic dye by CeO2/CNT/GO hybrid nanocomposites under UV light for wastewater treatment, Environmental Science and Pollution Research, 30 (2023) 124964-124975.

[10] W. Chen, Y. Hu, Multiple modifications of BiVO4 through the assembly of metal-phenolic networks for enhanced photocatalytic activity, Catalysis Communications, 123 (2019) 124-128.

[11] B. Ye, W. Wang, L. Wang, H. Tang, J. Hu, Q. Liu, Organic-inorganic heterojunction photocatalysts: From organic molecules to frameworks, Materials Science in Semiconductor Processing, 164 (2023) 107623.